物語の重さと独特な世界観で多くの読者を惹きつけた少年のアビスは、完結と同時に打ち切りだったのではないかという声がSNSやネット掲示板などで多数見られるようになりました。

この記事では、少年のアビスの打ち切り理由として語られている内容を中心に、最終回の展開や評価、相関図から読み解く登場人物たちの関係性、そして作者の意図や物語に込められたテーマなどを幅広く解説していきます。

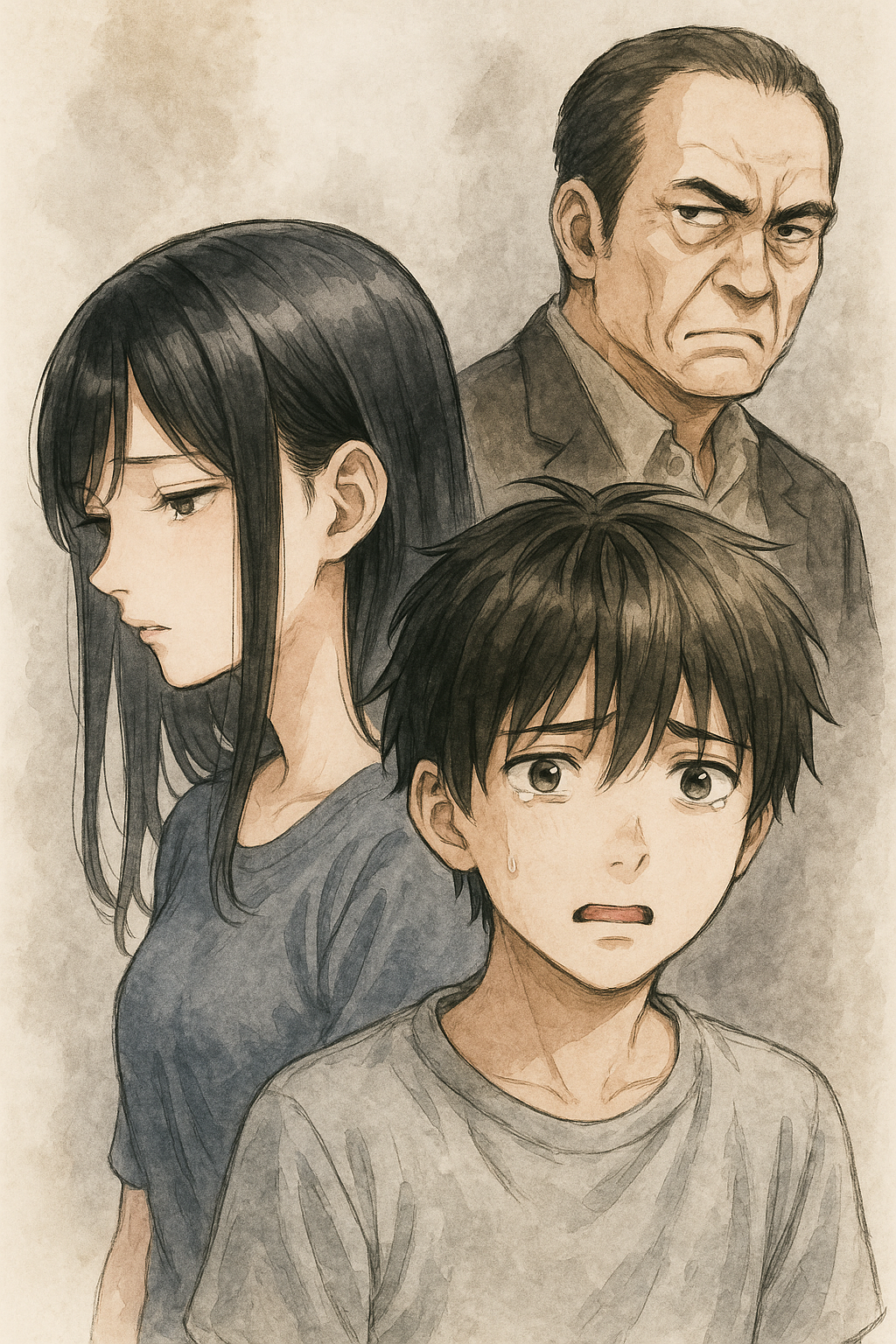

また、少年のアビス先生として読者に強い印象を残した柴ちゃん由里のラストや、物語全体に影を落とす父親の存在、作品全体のあらすじや完結に至るまでの流れについても、読みやすく丁寧に整理しています。

少年のアビスという作品の本質や、打ち切りと受け取られた背景、そして読後に残る余韻の正体を、この記事で深く掘り下げてみてください。

少年のアビスの打ち切りの真相とは?話題の結末を徹底解説

-

少年のアビス 打ち切り説が出た理由とは?

-

少年のアビス打ち切り理由:物語の展開が遅すぎた?

-

少年のアビス 最終回の内容と評価まとめ

-

少年のアビス 相関図で読み解くキャラクターの複雑な関係性

打ち切り説が出た理由とは?

「少年のアビス」に打ち切り説が浮上した主な理由は、物語の内容や展開に対する読者の不満と、伏線の残り具合がもたらした誤解にあります。

そもそも、「少年のアビス」は週刊ヤングジャンプにて2020年から2024年まで連載された作品で、全18巻で完結しています。作者の峰浪りょうによると、この完結は当初から計画されたもので、公式SNSでも「2024年は完結の年」と明言されていました。それにもかかわらず、打ち切り説が根強くささやかれたのは、いくつかの要素が重なったからです。

具体的には、物語が終盤に入っても多くの伏線が未回収のままで、読者の間で「このまま終わるのか?」という不安が広がっていました。実際に最終巻でも明確に解かれない謎や、読み手に委ねられるような描写が多く見られました。

たとえば、令児と由里が本当に関係を持ったのか、令児の父親は本当に夕子に殺されたのか、などについて明示されずに物語が幕を閉じています。

また、作風そのものが非常に陰鬱で、登場人物たちの自殺未遂や心中未遂といった重いテーマが繰り返されており、「また同じ展開」と感じた読者も少なくありませんでした。この繰り返しが、読者の飽きやストレスを生み、「人気が落ちたから打ち切られたのではないか」という誤解を招いた側面もあります。

さらに、ネット上では「展開が唐突すぎる」「加筆前提で連載終了したのでは」といった声も散見されました。こうした読者の声がSNSやブログなどで拡散されたことも、打ち切り説の火種となったと考えられます。

打ち切り理由:物語の展開が遅すぎた?

少年のアビスに対して「打ち切りではないか」と疑われたもう一つの大きな要因は、物語の展開が非常にスローペースだった点にあります。

この作品は、地方の町を舞台にした青春ダークストーリーで、主人公・黒瀬令児が自殺願望を抱えた複数の人物と関わる中で、少しずつ自分と向き合っていく過程が描かれます。しかし、登場人物それぞれの心情描写や背景に重きを置いた構成で、物語の進行自体は非常にゆっくりとしています。

たとえば、令児が青江ナギや柴沢由里と出会い、心中を持ちかけられる展開が繰り返し描かれますが、それが劇的な転換点につながらないまま時間が流れていく印象を持つ読者も多かったようです。

また、令児が町を出るのか残るのか、家族との関係をどうするのかといった決断もすぐには描かれず、読者の焦燥感を募らせていきました。

具体例として、物語中盤で登場したキャラクター・似非森が完成させようとしていた小説『少年の—』の意味や、それに関わる伏線が明かされるまでに非常に長い時間を要しています。物語の中で最も重いテーマである「生と死」「幻想と現実の境界線」についても、終盤になってようやく焦点が当てられる構成でした。

このように、読者が「物語が進まない」と感じる展開が続いたことが、「人気が落ちて打ち切りになったのでは?」という推測を生んだといえます。特にテンポの良い作品を好む読者にとっては、この丁寧すぎる展開が「じれったい」「間延びしている」と映ったのかもしれません。

ただし、このスローな構成こそが『少年のアビス』らしさであり、各キャラクターの闇や変化を細かく追体験するための演出だったとも解釈できます。特に、最終巻では大幅な加筆が行われたことで、読者の理解が深まり、最終的な評価が変わったという声も多く聞かれました。

最終回の内容と評価まとめ

「少年のアビス」の最終回は、希望と再生を示す形で幕を閉じたと評価されています。すべての登場人物が救われたわけではありませんが、それぞれが自分の人生を見つめ直し、前を向いて歩き始めた点に多くの読者が強い印象を受けています。

このような評価がなされる理由は、最終回に至るまでの展開が重く、陰鬱な雰囲気を持ちながらも、結末においては「誰も死ななかった」という希望が描かれているからです。物語全体を通して自殺や依存、愛憎といったテーマに満ちていた本作にとって、「生きる」という選択は最大のカタルシスでした。

たとえば、主人公の黒瀬令児は、母・夕子との壮絶な口論を経てようやく親子の依存関係を断ち切ります。そしてナギと共に、過去の罪を背負いながら生きる決意を固め、山の集落で器づくりに携わる未来を選びました。

一方、チャコは玄とともに町を出て、過去に縛られない新しい生活へ踏み出します。似非森の未完の遺作『少年の—』に込められた「完結しなかった=死ななかった」というメタ的な意味も、読者に強く響きました。

結末に賛否はあるものの、「死にたい」と言い続けていた登場人物たちが、ようやく「生きる」ことを選んだという点で、本作はハッピーエンドだったと評価されています。特に、ナギの最後の言葉「私たちも今から…」に続く想いが「生きてみよう」であると感じた読者にとっては、深く胸に残るラストシーンだったといえるでしょう。

相関図で読み解くキャラクターの複雑な関係性

「少年のアビス」は、主要登場人物たちの関係が複雑に絡み合い、相関図を元に読み解くことでより深く作品を理解できます。それぞれの登場人物が愛情、依存、幻想、裏切りといった感情でつながっており、表面的な繋がり以上のものが物語を支配している構造になっています。

このような関係性が物語に深みを与えている理由は、それぞれのキャラクターが他人に自分の苦しみを重ね、また他人を理想化することでしか現実を受け入れられなかったからです。そのため、単純な恋愛関係ではなく、幻想や憧れ、あるいは逃避としてのつながりが多く見られます。

たとえば、主人公の黒瀬令児は、母・夕子との異常なまでの共依存関係にあり、「一つの魂」とまで称されるほど密接でした。一方、夕子は似非森に強く執着しており、彼との関係が断絶した後は、令児にその空白を埋めさせようとしていた節があります。

また、似非森自身は「黒瀬夕子」という人物を理想化し、それを創作の原動力にしていましたが、その幻想が壊れた瞬間に内面で「夕子は死んだ」と宣言しています。

ナギと令児の関係もまた特徴的です。二人は初対面で「一緒に死んでくれるんだね」という異常な始まり方をしましたが、最後には「一緒に生きよう」とする関係に変化していきます。ナギもまた、自らが起こした過去の罪を悔い、情死ヶ淵の上流にある集落で謝罪のように暮らしており、そこに令児が寄り添う形で生活を始めるのです。

また、由里や真魚、玄、チャコといった登場人物たちも、それぞれが過去に囚われながら他人に依存しようとする傾向があります。特に玄と令児の間には、父親に関する深いトラウマと複雑な友情・兄弟的感情がありましたが、最終的には「もう会わない」という決断を通じて呪いの連鎖を断ち切ろうとします。

このように、「少年のアビス」の相関図は、単なる人間関係の図ではなく、登場人物たちが抱える心の闇や、過去との向き合い方までも浮き彫りにするものです。各キャラが誰かの“幻想”を担っていたがゆえに苦しみ、それを手放すことで初めて前に進めたという構造が、本作の核にあるといえます。

最終回の内容と評価まとめ

「少年のアビス」の最終回は、多くの登場人物たちが自分の人生に決着をつけ、「生きる」ことを選んだラストとして評価されています。物語を通じて繰り返された絶望の中に、わずかでも希望を見出す結末だったと言えるでしょう。

このような評価に至った背景には、物語が扱っていたテーマの重さと、それに対する登場人物たちの選択があります。家族や社会からの抑圧、自殺願望、他人との共依存など、作品はさまざまな闇を描いてきましたが、最終話ではそれぞれのキャラクターが自らの闇に向き合い、何らかの形で前に進む姿が描かれました。

具体的には、主人公・黒瀬令児が母親・夕子と決別し、かつての心中相手だったナギとともに山の集落で生活を始める道を選びます。この集落は、かつてナギが人を死なせた過去を抱えて謝罪し続けていた場所であり、令児はその「罪の場所」に共に生きる決意をしたのです。

また、令児に刺された真魚は、由里に助けられ、「何日いてもいい」と言われることで孤独から解放されていきます。

さらに、チャコと玄の再会シーンでは、令児がチャコに軽トラから合図を送る場面が印象的です。玄には会わなかった令児ですが、その距離感はお互いのための選択でした。「もう会わない」という別れが、逆にお互いの解放につながるという深い関係性がそこにはあります。

最終話のラストでナギが言いかけた「私たちも今から…」というセリフは、「生きていこう」と続くことを示唆しており、絶望の中にある希望の光が感じられるエンディングでした。完全なハッピーエンドではありませんが、それぞれが「生きる」ことに向き合った点で、多くの読者にとって納得のいく結末となったのです。

相関図で読み解くキャラクターの複雑な関係性

「少年のアビス」の登場人物たちは、単なる友人や家族といった枠を超え、心理的に深く依存し合った関係でつながっています。この作品の相関図を読み解くことで、彼らの行動や選択に含まれた意味がより明確になります。

その背景には、各キャラクターが抱える孤独や葛藤、そして他人に対して抱いた幻想がありました。誰かに依存することでしか自分の存在を保てなかった登場人物たちは、互いの関係性の中で心のバランスを保っていたのです。

たとえば、主人公の令児は母親の夕子と異常なまでに密着した関係にあり、「一つの魂」とまで表現されていました。夕子は令児を、自分の人生の埋め合わせとして所有しようとし、令児もそれを拒絶しきれずに苦しみ続けます。

物語の終盤、ようやく親子喧嘩という形で本音をぶつけ合い、それぞれが別の個人として生きていくきっかけを得ました。

また、青江ナギとの関係は、当初は「一緒に死のう」という共犯関係でしたが、最終的には「一緒に生きよう」とする関係へと変わっていきます。令児にとってナギは、死への逃避を象徴する存在でしたが、後に共に罪と向き合うパートナーとなるのです。

由里(柴ちゃん先生)もまた、教師という立場でありながら、令児に恋愛感情を抱き、依存していた人物です。最後には包丁を川に捨てることで令児の罪を見逃し、「大人としての責任」をようやく果たす姿が描かれています。

玄とチャコの関係も複雑です。玄はチャコを想いながらも拒絶し、チャコは玄に寄り添いながらも新しい未来を選びます。二人は似非森の墓参りに行くことで、死者へのけじめをつけ、次の人生へ進んでいきます。

このように、「少年のアビス」の登場人物は皆、何らかの依存や幻想を通して結びついていました。相関図をただの人間関係の整理としてではなく、それぞれの心理的な距離や葛藤の構造として捉えることで、物語全体の深層にあるテーマがより浮かび上がってくるのです。

少年のアビスの打ち切りは誤解?最終話で描かれた希望と再生

-

少年のアビス 先生・柴ちゃん由里のラストに込められた意味

-

少年のアビス あらすじ総まとめ:希望なき世界に光はあったのか

-

少年のアビス 父親の存在と物語全体への影響

-

少年のアビス 打ち切りと感じさせた伏線未回収の真相

-

少年のアビス 打ち切り疑惑に対する読者とSNSの声

先生・柴ちゃん由里のラストに込められた意味

「少年のアビス」における柴ちゃん先生こと柴沢由里のラストシーンは、大人としての責任をようやく果たす場面として描かれています。彼女の結末は、作品全体のテーマである「依存からの解放」と「幻想との決別」を象徴するものです。

由里は、町の高校で国語教師として勤務する一方で、心に深い孤独と欠落を抱えながら生きてきた人物です。年齢を重ねても満たされない心を、令児という存在に重ねてしまい、教師と生徒という立場を越えた執着心と恋情を持つようになりました。由里にとって令児は、自分が「まだ愛される価値がある」と思わせてくれる唯一の光だったのです。

作中では、由里は何度も令児と関係を持とうとし、その感情は狂気じみた執着にも見えました。ですが物語の終盤、真魚に傷を負わされた令児を助ける立場に立ったとき、彼女は令児の罪を問うどころか、その証拠となる包丁を川に捨てるという選択をします。これは、自分の中で令児を「恋愛対象」としてではなく、「守るべき生徒」として受け止め直した瞬間でした。

その後、真魚を自身の家へ連れて帰り、「何日いてもいい」と優しく声をかける場面では、由里がようやく大人としての責任を果たす覚悟を持ったことが伝わります。彼女は、自分の理想や幻想に人を押し込めるのではなく、目の前の若者を受け入れ、支える側へと変化したのです。

由里の腕時計が「0:01」を指していた描写も象徴的です。これは、彼女が令児との夢の時間を終わらせ、新しい現実に一歩踏み出したことを表していると解釈できます。光として見ていた令児の幻影は消え、現実の彼を解放することができた。柴ちゃん先生のラストには、依存から解き放たれた一人の大人の再出発が込められているのです。

あらすじ総まとめ:希望なき世界に光はあったのか

「少年のアビス」は、閉鎖的な地方都市で生きる高校生・黒瀬令児を中心に展開される、重く苦しい青春群像劇です。希望が見えにくい物語の中にも、最終的にはわずかな光が差し込むラストが用意されています。

物語は、令児が地元のコンビニで元アイドル・青江ナギと出会うことから始まります。彼女に「一緒に死のう」と誘われた令児は、初めて「死」に真正面から触れます。彼の家庭は極めて複雑で、母・夕子は過干渉で支配的、兄は引きこもり、祖母は認知症。

出口のない日々を送っていた令児にとって、ナギの言葉は衝撃であり、同時に解放のようでもありました。

そこから物語は、ナギ、由里、真魚、チャコといった登場人物たちの過去や心理を深く掘り下げながら進んでいきます。誰もが何らかの傷を抱え、自らの「器」からあふれ出た苦しみを他人に流し込むようにして、共依存的な関係を築いていくのです。

しかし、物語が進むにつれて、それぞれが自分の苦しみに向き合い、関係を断ち切ったり再構築したりしながら、再生への道を模索しはじめます。夕子と令児の親子関係の崩壊と再出発、似非森の未完の小説『少年の—』に込められた死ななかった者へのメッセージ、チャコと玄の東京への旅立ちなど、最終回では全員が「死ななかった」という事実が示されます。

最後に、令児はナギに「あなたの名前を教えてほしい」と語りかけます。このセリフは、かつて「一緒に死のう」と言われた相手に「一緒に生きよう」と告げることに他なりません。この転換こそが、「少年のアビス」という作品の核心であり、どれだけ絶望に沈んでも人は生きていける、という小さな光を象徴しています。

結末は決して明るいものではなく、多くの苦しみを抱えたままのキャラクターたちが描かれています。それでも、「希望はある」と語らずとも感じさせるラストこそが、本作の真価なのです。

父親の存在と物語全体への影響

「少年のアビス」における黒瀬令児の父親の存在は、物語全体に重く陰を落とす重要な要素として描かれています。彼の存在が間接的にすべてのキャラクターに影響を与えていると言っても過言ではありません。

この作品では、父親は物語の開始時点で既に不在の存在となっており、実際には失踪していたことが徐々に明らかになります。しかし、令児の母・夕子によって「出ていった」とされていたその真相は、実は殺害され山に埋められていたという衝撃的なものでした。

しかも、この事件に夕子が関わっていた可能性が非常に高く、彼女が物語終盤で警察に逮捕されたことからも、その事実が明るみに出たと考えられます。

この父親の死は、家族の関係を根本から歪め、特に夕子と令児、そして玄(令児の兄)に深刻な心理的影響を与えました。夕子は夫の不在を埋めるかのように息子たちに過剰な依存を示し、特に令児に対しては「一つの魂」と呼べるほど執着します。

一方、玄は自分の父を奪われたという感情を抱えながらも、その怒りや疑問を明確に外に出すことはありませんでした。

さらに、父親がいないという家庭環境が令児の自己肯定感を極端に下げ、ナギや由里といった大人たちに依存しがちな傾向を生み出しました。彼が他人に「死にたい」と吐露する背景には、「家庭の中に居場所がない」という根源的な喪失感が常に存在していたのです。

物語終盤、玄が出所し、チャコとともに似非森の墓へ向かうシーンでは、チャコが「令児の父親は見つかった」という情報を示唆する描写もあります。この場面は、長年隠されていた家族の闇にようやく光が差し込んだ瞬間とも受け取れます。

つまり、令児の父親は、表にはあまり出てこないながらも、作品全体の雰囲気や登場人物たちの行動の根幹に強く影響していた存在です。その不在と死が、家族という名の呪いを生み出し、それぞれのキャラクターの運命を大きく狂わせていったのです。

打ち切りと感じさせた伏線未回収の真相

「少年のアビス」が一部の読者から「打ち切りでは?」と感じられた理由の一つに、物語内で提示された複数の伏線が回収されずに終わったことがあります。結末まで読み進めても解明されなかった点がいくつかあり、それが疑念を生んだ要因となっています。

このような印象を与えたのは、作品全体が非常に多層的な人間関係と背景を描いていたため、読み手の中には「もっと説明されるはず」と期待していた部分が多かったからです。また、終盤に向かって展開が急ぎ足になったように感じた読者もおり、「本来もっと続くはずだったのではないか?」という見方が広がりました。

たとえば、似非森が遺した小説『少年の—』の内容は最後まで明確に描かれず、USBメモリに残されたその作品がどのような意味を持っていたのかは想像に委ねられました。似非森が誰に向けてその作品を書いたのか、なぜタイトルが伏字なのか、また「Kへ」という献辞の意味など、曖昧なまま終わった要素が多く残されています。

他にも、令児と似非森が血縁関係にある可能性を匂わせる描写(夢野久作の『押絵の奇蹟』の引用を通じた暗示)も明確には語られませんでした。夕子が語る家系の真実や、令児の出生の背景などはあえて描かれないことで、読者の想像にゆだねる構成となっています。

また、「似非森の親類の少年」が本当に存在していたのかどうかすらも、作中で答えは明かされていません。すべてが現実だったのか、それとも誰かの幻想だったのかという点についても明示されないままです。

こうした多くの未回収要素は、打ち切り作品にありがちな「描き切れなかった印象」を与える結果となりました。ただし、作者の峰浪りょうは最終巻で大幅な加筆を行っており、これはあくまで構想どおりの完結であったとする情報もあります。

つまり、「伏線が残されたまま終わったこと」そのものが、打ち切りではなく意図された演出だった可能性も十分に考えられるのです。

結果として、「少年のアビス」は、あえて答えを出さないことで、登場人物たちの感情や人生の「余白」を描こうとした作品だったとも解釈できます。伏線が未回収であること自体が、作品のテーマ性とリンクしているともいえるでしょう。

打ち切り疑惑に対する読者とSNSの声

「少年のアビス」には完結時に「打ち切りだったのでは?」という声が多く上がりましたが、その一方で「納得できる結末だった」「構想どおりのラストだった」とする意見も存在します。SNSや読者の反応は、まさに評価が分かれるかたちとなっています。

打ち切り疑惑が浮上した理由は、いくつかの要素が重なっていたためです。まず、ストーリーの終盤が比較的駆け足で展開されたこと、そして一部の伏線が明確に回収されなかったことから、読者の間で「本当はまだ続く予定だったのでは?」という印象が広がりました。

また、重く緊張感のある展開が繰り返されたことで、連載中に読むのをやめたという読者も一定数存在し、それが「人気の低下=打ち切り」という見方に繋がった面もあります。

実際にSNS上では、「ずっと好きだったけど最後が突然すぎた」「あの伏線、どうなったの?」といった疑問の声が多く見られました。特に、似非森の遺作『少年の—』や「K」への献辞、令児と似非森の血縁をほのめかす描写などが最終的に断言されなかったことが、読者の混乱を招く一因となっています。

また、「生きる理由がなくても生きていい」というテーマの提示は良かったが、それに対する明確な答えを見せずに物語が終わったことで、「置いていかれたように感じた」という声も散見されました。

一方で、「打ち切りではない」という立場の読者からは、「すべてを説明しないからこそ良い」「人物たちが完全に救われるのではなく、それぞれが“これから生きていく”という余白を残した終わり方だった」という評価が挙がっています。特に、最終巻で加筆された内容により、登場人物の心情がより丁寧に描かれ、納得感が増したという感想も多く見られました。

また、「最初はラストに戸惑ったが、時間が経つとじわじわ良さがわかってきた」という後追い評価も一定数あります。SNSでは、「今読み返すとすごく良かった」「あの終わりだからこそ心に残った」という投稿も目立ちます。特に、「一緒に死のう」から始まった物語が「一緒に生きよう」で終わる構図に強い感動を覚えたという声は、作品の本質を捉えていると言えるでしょう。

このように、「少年のアビス」に対する打ち切り疑惑は確かに存在しましたが、それは単なる誤解に近いものであり、読者の受け取り方によって評価が大きく異なる作品だったというのが実情です。ラストの余白や回収されなかった要素の多さも含めて、「問いかける物語」として完結したことが、この作品の特徴とも言えるのです。

少年のアビスの打ち切りの真相を総括する15のポイント

-

「少年のアビス」は全18巻で2024年に完結し、打ち切りではないと作者が明言している

-

打ち切り説が広まった背景には物語の伏線が多く未回収だったことがある

-

終盤の展開が急ぎ足に見えたことで、読者に打ち切りの印象を与えた

-

SNSや読者の間で「展開が唐突すぎる」との声が話題になった

-

読者の間で「このまま終わるのか?」という不安が打ち切り疑惑に繋がった

-

似非森の小説『少年の—』の詳細が明かされず謎を残した

-

令児と似非森の血縁関係を匂わせる描写がはっきり示されなかった

-

父親の失踪と死の真相があいまいなまま終わった点も議論を呼んだ

-

一部読者から「展開が遅すぎた」とテンポへの不満が挙がっていた

-

ナギや由里との心中未遂が繰り返される描写に飽きを感じた読者もいた

-

最終巻では大幅な加筆があり、理解が深まったという声も多かった

-

結末は「誰も死ななかった」ことで希望と再生を描いたと評価された

-

「少年のアビス 打ち切り」疑惑とは裏腹に、全体構成は当初から計画されていた

-

依存と幻想に満ちた人間関係が相関図で浮き彫りになっている

-

柴ちゃん先生は最後に大人としての責任を果たす形で描かれた

-

最終話でナギが発した「私たちも今から…」は生きる意志を示していた

-

玄とチャコの墓参りは過去へのけじめと再出発の象徴として描かれた

-

真魚の救済や由里の行動も、再生のテーマに繋がる重要な要素だった

-

読者によって評価が大きく分かれた点も打ち切り議論を深める要因となった

-

回収されなかった伏線自体が、余白を残す作風として意図された可能性がある

コメント