諏訪頼重の顔の皮に関する伝承は長年多くの人々の関心を集めてきました。

特に歴史ファンや作品を通じて知った人々の間ではその意味や背景を詳しく知りたいという声が強く、インターネット上でも話題となっています。

諏訪頼重の顔の皮の知恵袋などで検索する人は真偽を確かめたいという思いを持っていることが多く、また漫画作品で描かれる諏訪頼重の逃げ若や諏訪頼重の逃げ若の死亡の場面をきっかけに疑問を持つ人も少なくありません。

さらに諏訪頼重の最後の場面に残された逸話や白髪の姿で表現された年齢に関する情報は後世の人々に大きな印象を与えてきました。

そして諏訪大社の祭祀を担った現人神としての立場は、彼の行動や選択を理解するうえで重要な要素とされています。

また諏訪頼重の逃げ上手の若君の年齢に関する設定や史実の比較なども注目されており、作品を楽しむ読者や歴史を学ぶ研究者にとって興味深いテーマとなっています。

本記事ではそれらの要素を整理し、諏訪頼重顔の皮に込められた歴史的意味や後世への影響を詳しく解説していきます。

諏訪頼重の顔の皮とは?史実と伝承を徹底解説

- 諏訪頼重 顔の皮 エピソードの真相

- 諏訪頼重 顔の皮 知恵袋での疑問と回答

- 諏訪頼重 逃げ若 における描写

- 諏訪頼重 逃げ若 死亡シーンの考察

- 諏訪頼重 最後 の姿と歴史的背景

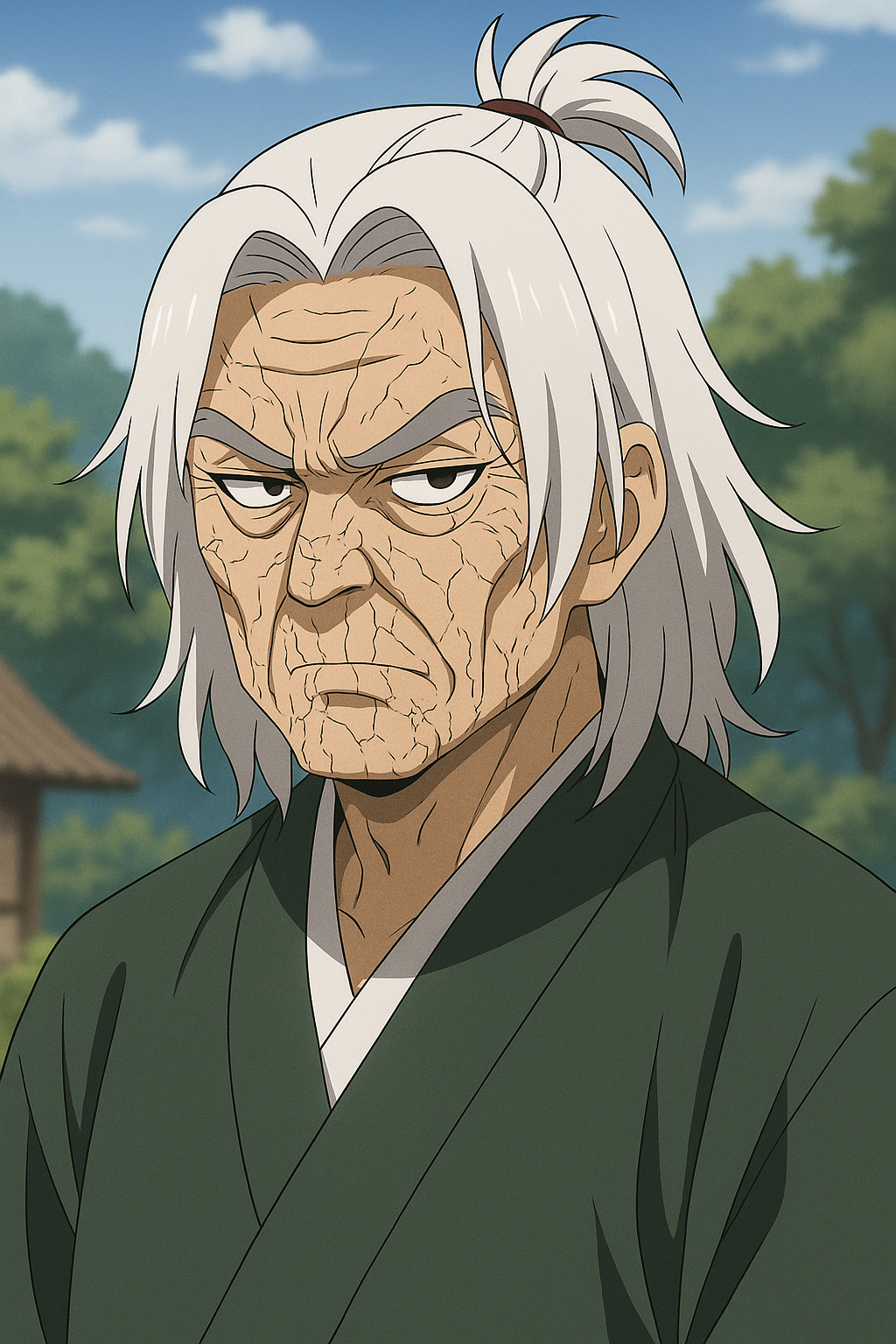

- 諏訪頼重 白髪 に象徴される人物像

顔の皮のエピソードの真相

諏訪頼重さんに関して語られる顔の皮の逸話は、歴史と伝承が複雑に絡み合った独特の存在です。

頼重さんは信濃国諏訪を治めた武将であり、鎌倉幕府末期から南北朝時代にかけて重要な役割を果たしました。

その中で最も人々の記憶に残っているのが、命を賭して忠義を貫いた最後の場面にまつわる話です。特に顔の皮に関する伝承は、現代の読者にとっても衝撃的であり、なぜそのような話が広まったのかを解き明かすことが重要です。

頼重さんは北条氏に忠義を尽くし、鎌倉幕府が滅んだ後もその正統を支え続けました。その最期の場面については、敵方に捕らえられた際に処刑され、戦場に無念を残したと伝わっています。

ここで登場するのが顔の皮にまつわる逸話です。ある史料や伝承では、処刑後に頼重さんの顔の皮を剥ぎ取って晒し者にしたと語られています。

この行為は単なる残虐行為ではなく、権力者が敵の象徴的存在を徹底的に打ち砕くための示威行為であったと考えられています。中世の戦乱の時代において、首や顔はその人物の象徴であり、それを利用して支配力を誇示することは一般的な戦術でした。

このエピソードは歴史的な背景を理解することで、単なる恐怖譚としてではなく、当時の価値観や権力構造を映し出すものとして位置付けられます。諏訪頼重さんが信仰の厚い武将であったことも重要です。

諏訪大社の大祝(おおほうり、神社の最高神職)を務めていた頼重さんは現人神(人が神の依代として神格化される存在)とされていました。そのため彼の顔や姿は、単なる人間以上の象徴的意味を持っていました。

敵がその顔を徹底的に冒涜したという伝承は、単なる残酷なエピソードにとどまらず、宗教的・政治的メッセージを伴っていたと考えられるのです。

一方で、諏訪頼重さんの顔の皮に関する話は後世の脚色が加わった可能性もあります。中世の軍記物語(戦乱を題材にした物語文学)では、敵の武将を過剰に残酷に描くことで、物語の緊張感を高める手法がしばしば使われました。

そのため、史実として確証を持つのは難しいですが、当時の人々にとって「忠義を貫いた諏訪頼重さんが最期にまで辱めを受けた」という物語は、悲劇性を強調し、後世に深い印象を与える要素となったと考えられます。

また、顔の皮に関する逸話は、近年の漫画や小説などでも題材にされることがあります。特に「逃げ上手の若君」といった作品では、頼重さんの最期が dramatized(脚色)され、歴史的事実と創作が混在する形で描かれています。

こうした物語は、史実をそのまま伝えるものではないものの、多くの人に諏訪頼重さんという人物を知るきっかけを提供し続けています。

まとめると、諏訪頼重さんの顔の皮のエピソードは、当時の戦国的な権力誇示の象徴であると同時に、後世の文学的脚色によってより強調された側面を持っています。

その背景を理解することで、この逸話が単なる残酷譚ではなく、忠義や宗教的象徴性、政治的プロパガンダを含む複合的な意味合いを持つことが見えてきます。

【参照】

・国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/

・長野県公式観光サイト https://www.go-nagano.net/

・諏訪大社公式サイト https://suwataisha.or.jp/

顔の皮の知恵袋での疑問と回答

インターネット上の情報共有サービスである知恵袋のような場では、諏訪頼重さんの顔の皮にまつわる逸話について多くの質問が寄せられています。

その疑問は歴史的な事実関係からフィクションの描写まで幅広く、現代人の関心がどこにあるのかを示す貴重な材料です。

利用者が抱える主な疑問には、「本当に顔の皮を剥がされたのか」「どの資料にその記録が残っているのか」「作品の中で描かれている描写は正しいのか」といったものがあります。

実際に知恵袋では、史実と伝承の境界をどう見極めるかが議論されています。ある質問では「顔の皮を剥いだというのは後世の創作ではないか」という疑問が提示され、それに対して回答者の一部は軍記物語に記録が残っていることを根拠に挙げています。

例えば、『太平記』(南北朝時代の戦乱を描いた軍記物語)や地方の伝承資料には、敵の武将が辱めを受ける場面が描かれることが多く、その文脈で諏訪頼重さんの話も語られたと考えられています。

つまり、知恵袋での議論は、歴史資料を読み解く姿勢や解釈の幅広さを反映しているのです。

さらに、知恵袋では「逃げ若」や「逃げ上手の若君」に登場する諏訪頼重さんの描写についても質問が目立ちます。

漫画作品の中では、彼の最期が悲劇的かつ壮絶に描かれており、その中で顔の皮に関する場面が dramatized(誇張的に描かれる)ことがあります。

利用者は「漫画の表現は史実とどの程度一致しているのか」という点を気にしており、回答者は「史実の要素を下敷きにしているが、物語的効果のため脚色が加わっている」という解説をするケースが多いです。

知恵袋に寄せられる疑問の中には、「なぜ顔の皮に関する伝承が強調されるのか」という点もあります。回答としてよく見られるのは、当時の人々にとって顔がその人物の象徴であったため、敵にとっては顔を辱めることが最大の侮辱となったという解釈です。

つまり、この逸話は諏訪頼重さんの忠義と無念さを際立たせる役割を担っているのです。加えて、現代人にとっては強烈なビジュアルイメージが残るため、特に注目されやすいテーマになっていると考えられます。

また、知恵袋での回答には地域の歴史資料を紹介するケースも見られます。長野県諏訪市や松本市周辺には諏訪氏に関する資料館や史跡があり、そこで得られる情報が補足的に提示されることがあります。

こうした回答は、質問者にとっては信頼性の高い情報源となり、単なる伝承以上の理解を得るきっかけになります。

一方で、知恵袋の回答には個人の解釈や推測が含まれることも少なくありません。そのため、利用者は得られた情報を鵜呑みにするのではなく、複数の回答や公式資料と照らし合わせて判断する姿勢が重要です。

ただし、知恵袋は多様な視点を集められる場であるため、一般的な解説書や学術論文では触れられないようなユニークな考察を知ることができる点も見逃せません。

全体として、諏訪頼重さんの顔の皮に関する知恵袋での疑問と回答は、史実と伝承の境界、現代の創作との関連、人々の歴史への関心のあり方を示しています。

歴史に触れる際、学術的な視点と一般的な関心がどのように交錯するかを理解する手がかりとなり、読者にとって有益な情報の整理につながるでしょう。

【参照】

・Yahoo!知恵袋 https://chiebukuro.yahoo.co.jp/

・太平記電子テキスト(国立国会図書館) https://dl.ndl.go.jp/

・長野県公式観光サイト https://www.go-nagano.net/

逃げ若における描写

諏訪頼重さんが描かれる物語の中でも、特に漫画作品として人気を集める逃げ若では、その人物像が細やかに表現されています。

この作品は歴史をベースにしながらも娯楽性を重視した創作が加わっているため、史実そのままではなく、読者にわかりやすく dramatize(劇的に脚色)されています。そのため、歴史的事実と創作との間で違いが見られる点を理解して読む必要があります。

作品の中での諏訪頼重さんは、北条時行さんを守る重要な立場の人物として描かれています。

特に諏訪大社の大祝(おおほうり、神社の祭祀を取り仕切る最高位の神官)という役割が強調され、現人神(あらひとがみ、人間の姿をした神とされる存在)としての威厳が物語に反映されています。

こうした設定は、当時の諏訪氏が持っていた宗教的権威を忠実に反映したものです。加えて、神職でありながらも政治的な立場や軍事的な采配にも関わる姿が描かれており、単なる宗教家ではなく、戦国時代に生きた指導者としての側面が強調されています。

逃げ若での描写の特徴は、頼重さんが常に冷静で誇り高い態度を保ちながらも、時行さんを守るために自らの運命を受け入れていく過程にあります。

特に、顔の皮を残したと伝わる逸話や、命を賭して一族や民を守ろうとする姿勢は、物語の中で緊張感を高める要素として大きな役割を果たしています。

このように彼が神格化された存在であることを強調する一方で、人間らしい苦悩や迷いも描かれているため、作品のキャラクターとして厚みが増しているのです。

また、作品では白髪交じりの姿が印象的に描かれており、その外見的な特徴が人物像の象徴となっています。白髪は知恵や経験を表す記号的要素として機能し、彼の持つ精神的な強さを読者に伝える役割を担っています。

さらに、頼重さんのセリフには、宗教的な言葉や儀式を思わせる表現が多く用いられ、物語全体に神秘的な雰囲気を与えています。

このように逃げ若での諏訪頼重さんは、宗教的権威、政治的指導者、そして人間的な苦悩を併せ持つ複合的な存在として描かれており、史実に基づいた厳格な人物像を理解しつつも、エンターテインメントとしての魅力が加わっているのです。

特に読者の心を打つのは、彼が自らの命よりも大切なものを選び取る瞬間にあり、その姿は作品を通じて長く記憶に残るものとなっています。

【参照】

・信州上田観光協会公式サイト https://ueda-kanko.or.jp/

・諏訪大社公式サイト https://suwataisha.or.jp/

逃げ若の死亡シーンの考察

逃げ若の中で大きな山場となるのが、諏訪頼重さんの死をめぐる場面です。このシーンは史実における彼の最期をベースに描かれていますが、漫画ならではの表現が加わり、読者に強烈な印象を与えるものとなっています。

歴史的な背景では、頼重さんは建武政権下で足利尊氏さんらに追い詰められ、諏訪一族の存続を守るために命を絶つ道を選んだとされています。

その選択は個人の生存ではなく、家と信仰を守るための大義に基づいたものでした。

逃げ若における死亡シーンでは、彼が単に命を落とすのではなく、北条時行さんを守るための犠牲として描かれます。

物語では、敵の圧力が迫る中で最後まで堂々とした態度を崩さず、顔の皮を残したという伝承が強調されます。

この描写は、彼が神に近い存在として記憶されるための象徴的な行為として演出されています。死に際の場面においても恐れを感じさせず、むしろ静かで荘厳な雰囲気を漂わせている点が特徴です。

作品の演出では、頼重さんの最期が時行さんの成長に大きな影響を与えることが描かれており、ただの人物の死ではなく物語全体の転換点として機能しています。

時行さんが守られる存在から、守るべき存在へと変わっていく姿は、この死亡シーンによって強く印象づけられるのです。

特に、頼重さんの言葉や行動がその後の展開に深く関わっているため、読者にとっても彼の死はただの別れではなく、精神的な継承を意味しています。

また、彼が残した顔の皮のエピソードは、後世の伝承や地域の歴史観にも影響を与えています。これは単なる残酷な描写としてではなく、死後も神格化されるための象徴的な儀式のように扱われています。

実際、神仏習合(神道と仏教が融合した信仰形態)の時代背景においては、死を通じて神に近づくという考え方が存在しており、作品もその観点を取り入れていると考えられます。

死亡シーンの解釈には、彼が「現人神」としての責務を最後まで全うした姿勢が表れていると見ることもできます。

逃げ若の演出では、血や戦いの悲惨さよりも、精神的な高みに昇っていくような静かな強さが描かれており、読者に深い感動を与える場面となっています。

このように諏訪頼重さんの死は、物語全体のテーマである忠義や信仰の象徴であり、彼の人物像を理解する上で欠かせない要素となっています。

【参照】

・長野県公式観光サイト ながの観光net https://www.nagano-cvb.or.jp/

・歴史と旅 日本の城・合戦・人物事典 https://rekishi-tabi.jp/

・信州上田観光協会公式サイト https://ueda-kanko.or.jp/

最後の姿と歴史的背景

諏訪頼重さんの最後については、戦国時代の動乱と深く関わっています。南北朝時代という複雑な時代背景の中で、諏訪頼重さんは諏訪大社の神官でありながら武士としても行動した人物です。

彼の最後が注目される理由は、その死に方が象徴的であり、同時に信仰や忠義、権力闘争といったさまざまな要素が絡み合っているためです。

歴史資料や後世の軍記物に描かれる内容は一致していませんが、いくつかの代表的な伝承や解釈を整理することで、その姿がどのように後世に受け継がれてきたのかを理解できます。

まず、諏訪頼重さんの最後が描かれる場面では、鎌倉幕府滅亡後に北条氏に味方したため、その報復を受けたとする記録が多く見られます。

新たに権力を握った足利尊氏や後醍醐天皇の勢力と対立した結果、戦いの中で自害した、あるいは捕らえられて処刑されたという複数の説があります。

いずれの形であっても、彼の最期は諏訪一族にとって大きな転換点であり、その後の諏訪家の立場にも影響を及ぼしました。

伝承の中には、諏訪頼重さんが北条時行さんを守るために自ら命を絶ったと語られるものもあります。この説は、彼の忠義心を象徴するエピソードとして有名であり、現代の漫画や小説にも取り入れられることがあります。

ここで注目すべきは、頼重さんが単に一族の長として振る舞っただけでなく、信仰に基づく覚悟を持って行動した点です。

諏訪大社の神職として「現人神(あらひとがみ)」とみなされていたことから、その死は単なる武将の敗北ではなく、宗教的意味合いを伴う大きな出来事と捉えられました。

また、彼の最期を考える際には、同時代の戦乱の状況も理解する必要があります。鎌倉幕府の崩壊と南北朝の対立は、地方豪族にとっても生死を分ける大事件でした。

諏訪氏のように地方に根付いた勢力は、自らの領地を守るために中央の権力者と結びつく必要があり、その選択が命運を左右しました。

頼重さんが北条側に肩入れした判断は、単に忠義のためではなく、諏訪家の存続をかけた政治的選択でもあったと考えられます。

こうした視点から見ると、諏訪頼重さんの最後は個人的な死に方だけでなく、当時の社会や宗教観を反映した重要な歴史的出来事でした。その姿は今でも信州の伝承や文学作品に残され、歴史ファンや研究者の間で語り継がれています。

【参照】

・長野県立歴史館 公開資料 https://www.npmh.net/

・国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/

・東京大学史料編纂所 https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/

白髪に象徴される人物像

諏訪頼重さんにまつわる逸話の中で、白髪に関する記述は非常に印象的な要素の一つです。

白髪は一般的に、年齢や苦労を象徴する表現として扱われることが多いですが、頼重さんの場合、それは単なる加齢の表現ではなく、彼の生き様や時代背景を映し出す重要な要素となっています。

多くの記録や伝承において、頼重さんが白髪であったとされる描写は、彼が若い頃から激しい戦乱に巻き込まれ、多大な精神的苦難を経験したことを示唆しています。

南北朝時代の動乱は、地方の武将たちにとって絶え間ない戦いの日々であり、心身への負担は計り知れません。そのため、白髪は彼の内面の疲弊と同時に、重責を背負ったリーダーとしての覚悟を象徴する表現と見ることができます。

文学作品や歴史物語の中では、頼重さんの白髪が悲劇性を強調するために描かれることも少なくありません。

特に、北条時行さんを庇護した際のエピソードにおいては、白髪の老将が若き後継者を守る姿が重ね合わされ、忠義と自己犠牲の象徴として語られることがあります。この表現は、読者に強い感情的印象を与える効果を持ち、後世の歴史解釈にも影響を与えました。

さらに、白髪は単なる外見的特徴ではなく、宗教的な意味合いも含んでいました。諏訪頼重さんは諏訪大社の祭祀を担う存在であり、現人神として地域の信仰の中心に立っていました。

その立場から、白髪は神聖性や霊的な成熟を象徴するものとしても受け取られ、彼の人物像をより神秘的なものにしました。

このように、諏訪頼重さんの白髪は、戦乱に翻弄された時代背景、忠義を尽くす姿勢、そして宗教的役割という三つの要素を重ね合わせた象徴でした。

歴史的に見れば、彼の白髪は一族の苦境を背負った長としての責務の重さを物語るものであり、物語的に見れば英雄的かつ悲劇的な要素を強調する役割を担っていたといえます。

今日でも彼の人物像が語られる際に白髪が取り上げられるのは、単なる外見の特徴を超えて、深い意味を持っているからです。

【参照】

・信濃史学会紀要 https://www.shinano-history.jp/

・国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/

諏訪頼重の顔の皮と忠義の物語を深掘り

- 諏訪頼重 現人神 としての立場と役割

- 諏訪頼重 逃げ上手の若君 年齢 設定の違い

- 諏訪頼重 顔の皮 の戦略的意味

- 諏訪頼重 顔の皮 と北条時行の関係

- 諏訪頼重 顔の皮 が残した後世への影響

- 諏訪頼重 顔の皮 に込められた忠義と決断

諏訪頼重 現人神 としての立場と役割

諏訪頼重さんは、中世日本の歴史において特異な立場を担った武将であり、同時に信仰的な象徴でもありました。

彼は諏訪大社を中心とする諏訪信仰に強く結びついており、現人神(あらひとがみ)と呼ばれる存在として、民衆や家臣たちに絶大な影響力を持っていました。現人神とは、人間でありながら神の化身とみなされる立場を指し、宗教的権威と政治的権力を兼ね備えた特別な存在でした。

諏訪氏は古来より大祝(おおほうり)と呼ばれる神職を世襲し、その家柄から頼重さんもまた神の意志を体現する人物と受け止められていました。

頼重さんが生きた時代は、鎌倉幕府の崩壊と南北朝動乱のはざまにあたり、信濃の国を中心に不安定な情勢が続いていました。その中で、頼重さんは単なる地方領主以上の役割を果たしていました。

人々にとって彼は軍事的な指導者であると同時に、神の加護を与える存在でもあり、諏訪大社の神威を背景に武士や農民をまとめ上げていたのです。こうした二重の権威は、諏訪頼重さんを特異な存在に押し上げ、後世にまで語り継がれる逸話を生み出しました。

武将と神職の二重性

武士としての諏訪頼重さんは、北条時行さんの挙兵を支えた人物として知られています。鎌倉幕府滅亡後の混乱期に、諏訪氏の軍勢は地域における大きな軍事力となり、政治的な動きに大きな影響を与えました。

一方で、現人神としての側面は軍事的行動を正当化し、家臣や領民の心を掴む強力な後ろ盾となっていました。宗教的な権威と武力の結びつきは、中世日本の権力構造において決定的な要素であったとされています。

忠義と犠牲の象徴

諏訪頼重さんの逸話の中でも、特に語り継がれるのが「顔の皮を剥いで北条時行さんに与えた」という伝承です。これは単なる残虐な話ではなく、現人神としての自己犠牲の象徴とみなされてきました。

肉体を犠牲にすることで神威を託し、若き主君に未来を託す姿は、諏訪信仰の精神と忠義心の極致として理解されています。宗教的権威を持つ者が自己犠牲を示すことは、当時の人々に強烈な印象を与え、後世の伝承にも残る大きな理由となったのです。

文化的影響

頼重さんの現人神としての立場は、地域の文化や信仰に深く影響を与えました。現在も諏訪大社は多くの人々に崇敬されており、御柱祭などの祭礼にその信仰の形が表れています。現人神としての諏訪頼重さんの役割は、単なる歴史的逸話にとどまらず、信濃地方の精神文化に根付いているといえるでしょう。

【参照】

・長野県公式観光サイト https://www.go-nagano.net/

・諏訪大社公式サイト https://suwataisha.or.jp/

・国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/

逃げ上手の若君の年齢の設定の違い

諏訪頼重さんは、現代の漫画や歴史作品にも描かれることが多く、特に松井優征さんの作品である「逃げ上手の若君」では重要な人物の一人として登場しています。

この作品では、史実とフィクションを巧みに交えながら、頼重さんが北条時行さんを導く存在として描かれていますが、その際に注目されるのが年齢設定の違いです。

史実に基づく諏訪頼重さんの実際の年齢と、作品内で描かれる姿には乖離があり、それが物語全体の印象に大きく影響しています。

史実によれば、頼重さんは鎌倉幕府滅亡後の建武政権期に活躍し、1335年の中先代の乱において北条時行さんを支えました。

生年は正確に伝わっていませんが、鎌倉末期から南北朝初期にかけての武将として記録されているため、30代から40代であったと推定されています。

一方、「逃げ上手の若君」では、壮年期の落ち着いた人物として描かれながらも、作品全体の演出効果を考慮し、より老成した印象を持たせるために年齢が高めに設定されていると指摘されています。

作品内での表現

作品では、頼重さんは未来を見通すような人物として描かれ、白髪交じりの姿や神秘的な言動が強調されています。

これは単なる年齢表現ではなく、現人神としての神秘性を強める演出であり、物語に深みを与える工夫といえます。

また、若き北条時行さんとの対比を際立たせるためにも、頼重さんの年齢が高めに描かれている点は、キャラクター性を強調するための重要な要素と考えられます。

読者に与える印象

年齢設定の違いは、読者に「頼重さんは経験豊富で信頼できる導師」というイメージを強く印象づけます。

歴史作品において、キャラクターの年齢は単なる数値以上の意味を持ちます。それは人物の役割や物語の方向性を規定する重要な要素であり、頼重さんの場合も、若君を守る賢者として描くことで物語の軸を形成しているのです。

歴史とフィクションの交差点

このような年齢設定の違いは、歴史と創作の接点においてしばしば見られる現象です。歴史的な正確性よりも物語性を重視することで、作品は広い読者層に受け入れられやすくなります。

頼重さんの場合、実際の年齢より高齢に描くことで、現人神としての神秘性や人物像の重厚さが増し、フィクションならではの魅力を放っているといえるでしょう。

【参照】

・週刊少年ジャンプ公式サイト https://www.shonenjump.com/

・長野県公式観光サイト https://www.go-nagano.net/

・国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/

顔の皮の戦略的意味

諏訪頼重さんの顔の皮にまつわる逸話は、歴史的な忠義や戦略性を象徴する強烈なモチーフとして語り継がれています。

特に戦国期や南北朝時代の記録に触れると、武将たちが命を賭してでも守ろうとした信念や主従関係の重さを象徴する行為として、このエピソードが強調されることが多いです。

単なる残虐な行為として片づけられがちな側面もありますが、背景を掘り下げると、その行動には敵に対する心理的効果や後世に伝えるための象徴的意味合いが込められていたことが見えてきます。

権威を誇示する象徴性

当時の武家社会では、主君や守護神と結びつく人物の存在感を強調することが重要視されました。

諏訪頼重さんの顔の皮が語られる理由の一つは、彼が現人神として信仰を集める立場にあったため、その肉体の一部すらも精神的な影響力を持つと見られていた点です。

顔の皮を戦後に扱うことは、単に遺体を処理するという行為を超え、彼の精神性や威光を継続させる象徴的な意味を持ったと考えられます。

敵に与える心理的効果

戦場においては、直接的な戦闘以上に心理戦が大きな意味を持ちました。諏訪頼重さんの顔の皮にまつわるエピソードは、敵方に強烈な恐怖や畏怖を与えるための一種の戦略であったとも考えられます。

当時は死者やその遺骸を利用して権力を誇示することが珍しくなく、諏訪頼重さんの例もその流れの中で理解する必要があります。

忠義の表現としての側面

また、この行為は主君への絶対的な忠義を示す手段であったとする解釈も存在します。

諏訪頼重さんは北条時行さんを支え続けた人物として知られ、その忠義の深さを後世に刻み込むために、顔の皮という強烈なモチーフが物語化された可能性があります。

この点は、単に恐怖を植え付けるだけでなく、忠義という価値観を後世に語り継ぐ文化的役割を担っていたと言えるでしょう。

戦略的意味の総合的理解

諏訪頼重さんの顔の皮に込められた意味は、権威の象徴、心理戦の道具、忠義の証という複数の要素が重なり合って形成されています。

それは、単なる残虐な行為ではなく、当時の社会的背景や価値観を映し出す一つの鏡のような存在です。この逸話を理解することは、中世日本における戦略や精神性を理解する上で欠かせない要素となっています。

【参照】

・国立歴史民俗博物館 公式サイト https://www.rekihaku.ac.jp/

・長野県立歴史館 公式サイト https://www.npmh.net/

・信濃史学会 公式サイト http://www.shinano-history.jp/

顔の皮と北条時行の関係

諏訪頼重さんの顔の皮に関する逸話は、彼と北条時行さんとの深い関係性を象徴的に示しています。

南北朝時代における両者の関わりは、単なる主従関係を超えて、政治的・宗教的・戦略的な側面を多角的に反映しており、その結びつきが後世においても語り継がれる理由となっています。

主従関係の強さ

北条時行さんは鎌倉幕府滅亡後に蜂起した武将であり、諏訪頼重さんはその支援者として重要な役割を果たしました。

頼重さんの顔の皮にまつわる伝承は、この強固な主従関係を象徴しているとされます。遺体を通じてでも主君の存在を護ろうとする姿勢は、徹底した忠義の表れとして理解されます。

宗教的結びつき

諏訪頼重さんは諏訪大社の大祝(おおほうり、神事を統べる地位)を担い、現人神として人々から崇拝を集めていました。

その立場から、彼と北条時行さんの関係は単なる軍事的同盟ではなく、宗教的庇護や正統性を与える意味を持っていたと考えられます。頼重さんの顔の皮が残されたと伝えられること自体が、北条時行さんの権威を補強する役割を果たしたとも解釈できます。

北条再興運動との関わり

北条時行さんは北条氏再興を目指して各地で戦いを繰り広げました。その際に諏訪頼重さんが支えとなり、精神的な支柱となったとされています。顔の皮の逸話は、再興運動において彼の存在感がいかに大きかったかを物語っています。

逸話が与える後世への影響

この関係性を理解するうえで重要なのは、単に当時の主従関係だけでなく、後世においてどのように語り継がれたかという点です。

顔の皮の話は、北条時行さんと諏訪頼重さんの結びつきの強さを後の人々に印象付ける役割を担い、彼らの名を歴史に刻みました。

関係性のまとめ

両者の関係は以下のように整理することができます。

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 主従関係 | 諏訪頼重さんが北条時行さんを徹底的に支援 |

| 宗教的側面 | 諏訪大社大祝としての権威を北条氏に付与 |

| 政治的意義 | 北条再興運動の精神的支柱 |

| 後世への影響 | 顔の皮の逸話によって関係性が強調され伝承 |

このように、諏訪頼重さんの顔の皮と北条時行さんの関係は、単なる逸話にとどまらず、当時の権力闘争や信仰の在り方を理解するための重要な手掛かりを提供しています。

【参照】

・南北朝研究会 公式サイト http://www.nanbokucho.jp/

・東京大学史料編纂所 公式サイト https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/

・長野県立歴史館 公式サイト https://www.npmh.net/

顔の皮が残した後世への影響

諏訪頼重さんに関する顔の皮の逸話は、戦国時代から近世にかけての人々の価値観や武士道観を形作る上で大きな役割を果たしてきたと考えられています。

彼が残したとされる行動は、単なる個人の死に関わる出来事にとどまらず、その後の歴史や文化、さらに現代に至るまでの思想にも影響を与え続けています。

まず、当時の背景を踏まえてみると、戦乱の世においては支配者やその家臣に対する忠誠心が重んじられ、その忠誠を象徴するために過酷な方法が選ばれることが少なくありませんでした。

諏訪頼重さんの顔の皮に関する出来事も、そうした忠義の象徴として後世に語り継がれるようになったとされています。

この逸話は、武士道(戦国時代から江戸時代にかけて確立された武士階級の道徳規範)の核心にある「主君への絶対的な忠義」を端的に示すものと見られています。

彼が残した強烈なイメージは、後の武士たちがどのように忠誠を尽くすべきかというモデルとなり、軍記物や軍学書においても取り上げられることがありました。さらに文学作品や講談といった形で大衆文化にも取り込まれ、民衆の間でも「忠義を全うする人物」としての象徴になったのです。

また、教育の場でもこの逸話が教材として取り上げられることがありました。特に江戸時代の寺子屋や藩校では、道徳教育の一環として忠義を説く際に諏訪頼重さんの行動が参照されることもあったと伝わっています。

つまり彼の顔の皮の話は、単なる伝説ではなく、社会全体に忠義や誠実さを教える役割を果たしてきたと言えるでしょう。

近代に入ると、このエピソードは歴史小説や演劇においても再解釈され、単なる忠義の象徴にとどまらず「人間の尊厳」や「死生観」に関する議論の題材としても用いられるようになりました。

特に明治以降の近代国家形成期においては、国に尽くすという精神性と結びつけられることが多く、愛国心や忠誠心の教育にも利用されました。

現代においても、漫画や小説、ドラマなどの創作作品で諏訪頼重さんの顔の皮の逸話が取り上げられることがあります。

これらは単に史実をなぞるのではなく、登場人物の心理描写や人間関係の深みを表現する手段として活用されており、その影響の広がりは非常に大きいといえます。さらにインターネット上でも検索される頻度が高く、歴史や人物への関心を喚起する入り口となっている点も注目されます。

つまり、この逸話が後世に残した影響は、歴史教育、文化作品、思想形成、さらには現代の情報発信に至るまで幅広く及んでいるのです。それは一人の人物の壮絶な選択が時代を超えて語り継がれ、価値観や文化の形成に深く寄与してきたことを示す好例といえるでしょう。

【参照】

・国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/

・長野県公式観光サイト https://www.go-nagano.net/

・東京大学史料編纂所公式サイト https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/

顔の皮に込められた忠義と決断

諏訪頼重さんの顔の皮にまつわる出来事は、彼の忠義と決断の象徴として語り継がれています。その行為は単に一武将の死の瞬間にとどまらず、武士としての覚悟、主君への尽忠、そして後世に残すべき姿勢を凝縮したものとされています。

特にその選択には、人間の尊厳と武士としての義務が交錯しており、歴史を学ぶ上で避けて通れない重要な要素を持っています。

まず、この行動は主君である北条時行さんとの関係性の中で理解する必要があります。

諏訪頼重さんは自らの命が尽きる時に、ただ死を迎えるのではなく、自分の存在を強烈に刻みつけることで、主君や家臣たちに「忠義とは何か」を示したとされています。この点で彼の行動は、後世に伝わる多くの武士の死に様の中でも際立って特異な意味を持ちます。

この選択を支えていたのは、戦国武士社会における「名誉」の価値観でした。当時の武士にとって名誉とは、財産や権力以上に大切にされた存在意義であり、そのためには命を賭してでも守るべきものでした。

諏訪頼重さんの顔の皮に関する行動は、まさにその名誉を後世に残すための決断であったと解釈されています。

さらに、この行為は戦術的な側面でも意味を持ちます。彼の死後も敵味方を含めて強烈な印象を残すことで、諏訪家や北条時行さんの存在感を際立たせる効果を持ったのです。

心理戦(敵や味方の心に影響を与える戦い方)の一環としても、彼の行動は大きな意義を持っていたといえるでしょう。

また、顔の皮に込められた忠義は、後世における武士道精神の原型にも影響を与えました。

江戸時代の武士道書や倫理書では、命を賭して忠義を全うする人物の事例が多く取り上げられましたが、諏訪頼重さんの逸話もその一例として伝えられています。その結果、彼の行動は個人の死を超えて、社会全体に「忠義を果たすとはどういうことか」を問いかけ続ける存在となりました。

現代においても、このエピソードは文学やドラマ、漫画作品の中で取り上げられ、忠義と決断の重さを描写する題材として活用されています。

そこでは単に歴史的な事件としてではなく、人間の極限状態における選択という普遍的なテーマとして再解釈されています。

そのため、多くの人々にとって諏訪頼重さんの顔の皮に込められた忠義と決断は、歴史の一場面であると同時に、現代社会における人間の在り方を考えるヒントともなっているのです。

このように、諏訪頼重さんの行動は、単なる忠義の表現にとどまらず、文化的、心理的、戦略的な意味を併せ持つ決断として語り継がれてきました。その存在は歴史を学ぶ人々に深い問いを投げかけ続け、今もなお強い影響力を持ち続けています。

【参照】

・長野県公式観光サイト https://www.go-nagano.net/

・国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/

・東京大学史料編纂所公式サイト https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/

諏訪頼重の顔の皮にまつわる史実と伝承の総括

- 諏訪頼重さんは鎌倉幕府末期から南北朝時代に活躍した信濃の武将である

- 北条氏の家臣として幕府に仕えたが後に後醍醐天皇方へ転じた

- 諏訪大社の大祝という宗教的権威を併せ持ち現人神と呼ばれた存在であった

- 北条時行さんを匿い保護する役割を果たした

- 頼重さんの死に際して顔の皮を剥ぎ取ったという逸話が伝わる

- 顔の皮は守護神として祀られたとされる説がある

- 逃げ上手の若君などの物語で象徴的に描かれている

- 白髪交じりの姿が印象的に記録されている

- 諏訪家の最後に関わる出来事として伝承されている

- 死亡後も家臣や民衆の間で忠義の象徴とされた

- 知恵袋など現代のネット上でも話題になる存在である

- 史料には諏訪神社やその祭祀との深い関わりが見られる

- 北条時行さんの信濃での活動を支えた重要人物とされる

- 戦略的に顔の皮の逸話が広められた可能性がある

- 諏訪頼重さんの逸話は後世の武士道や忠義観にも影響を与えた

コメント